大家熟知的黄飞鸿,真的是个“正气凛然的大侠”?

你以为他受万人尊敬,其实在枕边人眼里,他连个普通丈夫都算不上。

他是英雄,她是配角

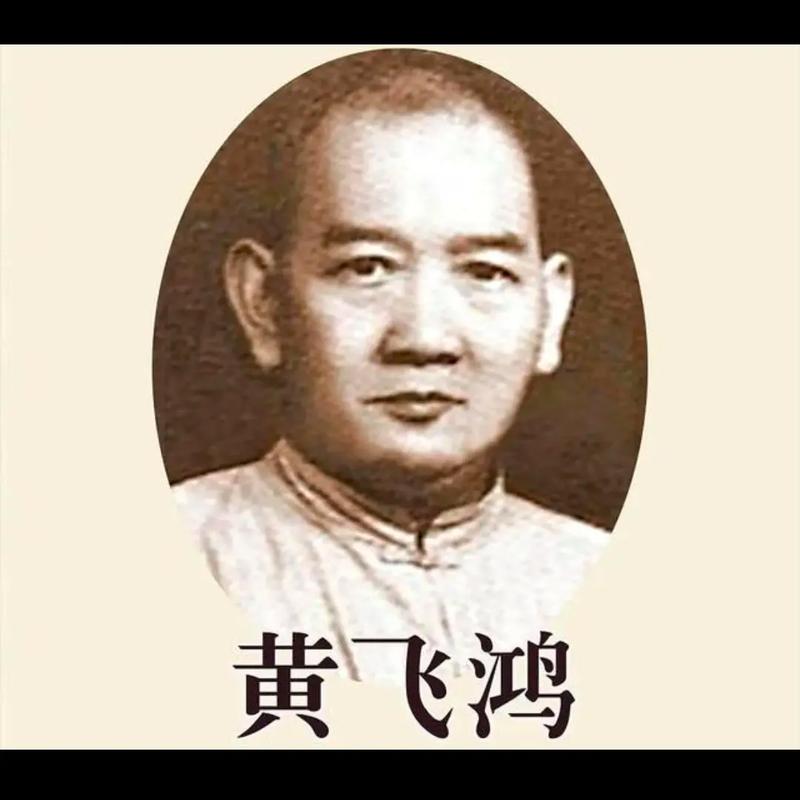

黄飞鸿,广东佛山人,1864年出生,武术名门出身,十三岁接掌“宝芝林”医馆,二十岁在广州教武,名动岭南。

他的南拳,被称为“佛山无影脚”。

抗英抗法、教武安民、医者仁心,成就了一代英雄的口碑。

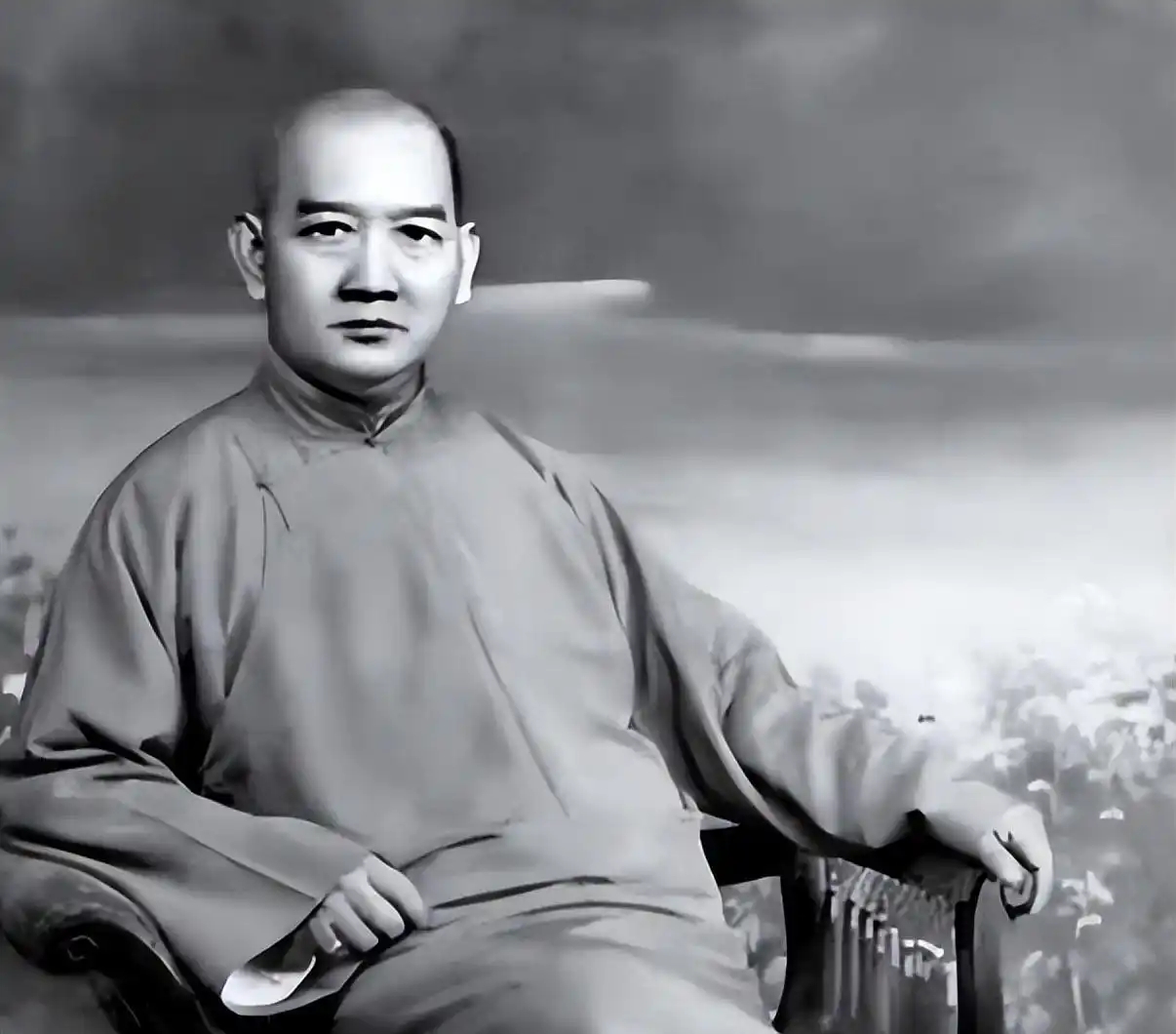

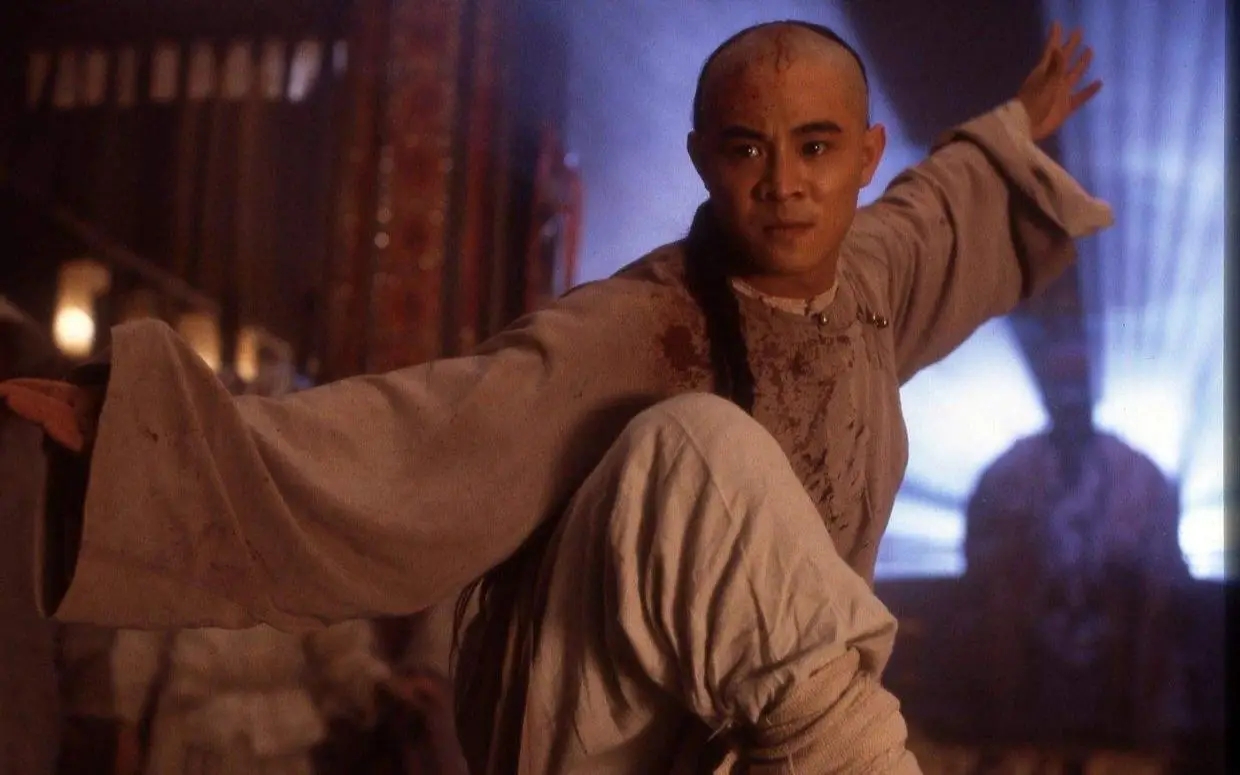

影视剧把他演得太正了,一个人穿长袍立街头,手持雨伞,眉头紧皱,替穷人打抱不平,讲起话来句句道理。这种形象,刻在了港片黄金时代,也刻进了观众脑海。

可莫桂兰说得不一样。

她在晚年接受香港电台采访时,讲了一句让人愣住的话:“他长得怪,我们没啥夫妻感情。”

我一开始还以为是夸张,查了几份口述记录,几乎都提到这句话。她不避讳、不感慨、不煽情,说起来就像说天气。

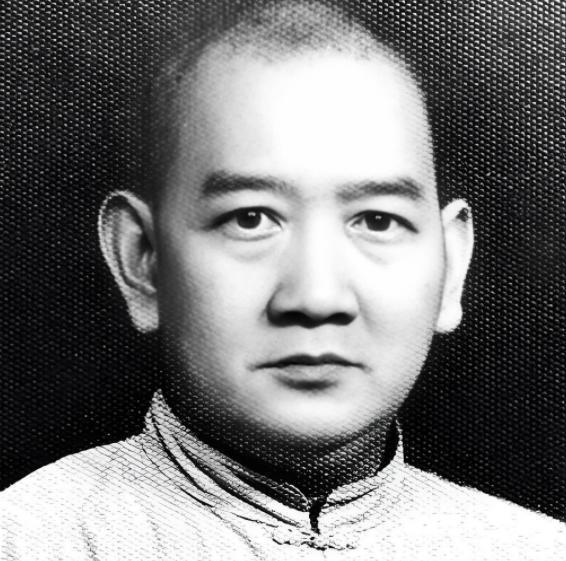

黄飞鸿长相到底什么样?不是电影里的关德兴,也不是李连杰。

真实的黄飞鸿,五官不对称,嘴角歪斜,下巴后缩,身形高大,神情冷淡。

这不是猜测,是莫桂兰自己说的。

她说第一次见面,是被长辈拉去的。当时黄飞鸿已年近五十,头发花白,面色暗黄,站在屋檐下,像个陌生老头。

“我当时就愣了,这就是要嫁的人?”

没人给她选择,她得嫁。

当年她才十五岁,自小习武,性格刚硬。家里人觉得她“压得住黄家”,才做了这门亲事。没人问她喜不喜欢,也没人在意她怕不怕。

她进门那天,黄飞鸿没笑,只点头说“好”,然后转身继续泡药。

这场婚姻,是典型的功能型联姻。黄飞鸿需要一个能管家、懂规矩、不惹事的女人。

莫桂兰进门后,确实把宝芝林管得井井有条,药材登记、弟子点名、账本出入,全由她管。可她管的是事,管不了心。

黄飞鸿整天奔波,要么行医,要么授拳,要么去打擂台,一出门就是三五天,他回来,也不怎么说话。

最多问:“馆里安静么?”“药送出去了吗?”问完回房,泡脚、喝药、练拳,生活淡得几乎透明。

莫桂兰说:“我像是嫁给一堵墙。”

她忍了十几年。

屋里一个“武圣”,床边一个陌生人

时间久了,莫桂兰不再幻想“夫妻感情”,她每天五点起床,煎药、清馆、打拳、管账。

晚上一个人睡。黄飞鸿不喜欢同床,说容易影响呼吸,他用一个木床,靠窗,单铺单枕。她睡在另一头,连灯都要分开点。

一次她忍不住问:“你干嘛总一个人睡?”

黄飞鸿只说:“我有病根,得自静”,这句话她记了一辈子。

我看着资料,越看越觉得心酸。人们只看到“仁义武术黄大侠”,没人看到这个“话不多、情感少”的丈夫。

莫桂兰说他不爱吵、不发火,也从不表达。他表情永远一样,说话简短,动作克制。

她说:“我嫁他十八年,从没听过一句情话。”

黄飞鸿给她的,是规矩,不是亲密,不允许她穿太鲜艳的衣服,不让她抹粉,不准她出门应酬。

她试过偷偷参加邻里婚宴,被他一句话吓得一周不敢说话。

“你是黄家的人,不用出头。”

这句话她也记一辈子。

那是个规矩比感情大的年代。夫妻之间讲忠诚,不讲喜欢。讲守礼,不讲陪伴。黄飞鸿按传统走,他觉得给你个身份、给你个屋子、给你个名分,就是尽到责任。

可我想问一句:女人就该这么过一生?

莫桂兰不是没抱怨,她曾对邻居讲过:“他人倒没坏处,太过冷了。”

人们都说她好命,嫁了个名人,可她自己说:“我嫁的是个铁人。”

外人传他有多厉害,她都懒得搭理。因为她最清楚,这个厉害的人,把感情收得最狠。

她说:“我给他做了十八年饭,他只说过三次‘好吃’。”

“我生病那年,他每天练拳,不问一声。”

“他是英雄,做不了丈夫。”

说得冷吗?说得伤人吗?我觉得,一点都不,她只是把一个女人的失落,原原本本说出来。

街上是掌门人,屋里只剩一个背影

黄飞鸿成名前,日子紧。他靠义诊、打擂、摆药摊维生,莫桂兰是看着他一步步从街边医者,变成岭南武术宗师。

她没抱怨过苦,陪他熬过咸菜稀饭,也跟着他吃过鲍参鱼翅。

她认命,觉得做妻子就该服侍、支撑、守着,可时间久了,她发现自己不是在“陪伴”,而是在“看着”。

黄飞鸿整天在外,名气大了,弟子也多了。

他每天教授技击、接待访客、处理纠纷,弟子口中的“师傅”,人人敬仰;外头街坊说他是“活神仙”;广州拳社评他为“南派武王”。

可回到家,连一句“你辛苦了”都没有。

他进屋第一句话是:“今日馆内几人请假?”第二句话是:“库房药材点了吗?”第三句话:“饭别太油。”

从不说“吃饭了没?”“今天好吗?”“有啥烦心事?”他不懂,也不问。

莫桂兰说:“我像馆里的一个仆人。”

她不是没反抗过。有年馆里遇经济困难,她出主意让几个徒弟帮接活儿、登台教拳。结果黄飞鸿一听,当场黑脸,说:“拳术不可示外,不可贱卖。”

她只说了句:“我们也得吃饭。”

第二天她就被冷落,一个月不搭话。

“他看重规矩,胜过一切。”

莫桂兰是聪明人,她明白了。这人心里有他的“江湖”,没有她的位置。她能在账本里找到责任,却在婚姻里找不到归属。

街上看到的是一位“气宇轩昂”的大侠,回家坐在她对面的,只是个永远不说心事的陌生人。

在我看来,这不是英雄的罪,这是他没学过怎么做丈夫。

武术里教“起、落、腾、挪”,没教“共情、安慰、理解”。他懂刀枪,躲不开情感。他知道如何在擂台上护住自己,却不知道怎么在厨房里回应一句叹息。

他太强大,以至于太孤单;太冷静,以至于别人跟他一起,也冷。

他走得体面,她活得清醒

黄飞鸿死在1924年,年六十,死得并不轰动。

在广州西关“宝芝林”中风去世,当时局势动荡,武术不兴,徒弟多外出,消息压得很低。

葬礼办得简单,连墓碑都没雕刻完整。

莫桂兰一人收拾后事,清点遗产、清空器具、关闭医馆。

她没哭,说:“我敬他,不爱他。”

这一句话,把她跟这个男人的十八年,一刀切断,她没诋毁,也没捧高,只是说出了实情。

后人采访她,说:“你是不是受委屈?”

她答:“嫁谁都可能受,至少我跟他没仇。”

这话让人笑不出来。

黄飞鸿成名后,无数传记、影视剧塑造他成武圣形象。关德兴演他四十年,李连杰演他四部电影,赵文卓、彭于晏、赵又廷、吴京轮番诠释。

每个人演得都义薄云天、儒雅沉稳、侠骨柔情。

可你问莫桂兰,她只说:“他长得怪,没啥夫妻感情。”

这句评价放在今天,也许会被骂不懂感恩,可小辰认为,这才是一个妻子最有资格说的话。

别人敬他成就,她看他背影。

别人仰慕他拳法,她清楚他沉默。

别人说他医德高尚,她记得他一年只说三次“好吃”。

他做的是英雄,她过的是生活。

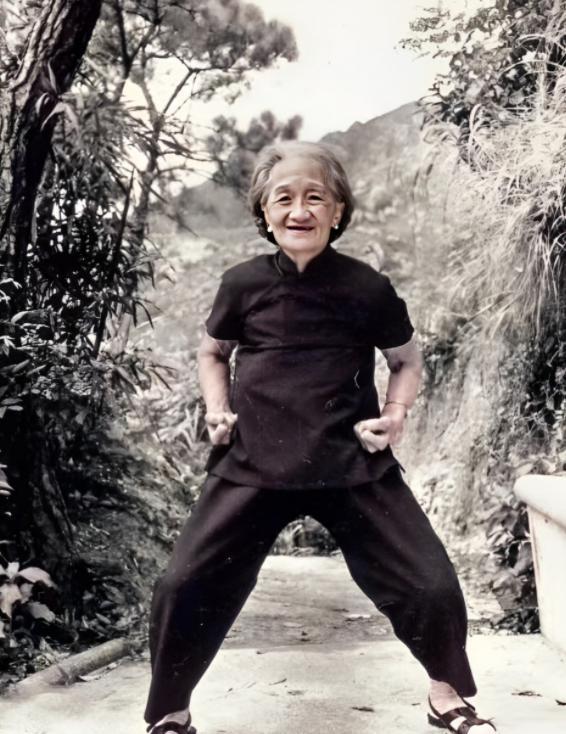

莫桂兰后来移居香港,晚年靠自己教授南拳维生,她收弟子,办武馆,活得干净、挺拔。她不是“黄飞鸿的遗孀”,是“莫桂兰,岭南女拳师”。

我是真心佩服她,没把苦当成资本,也没拿回忆谋生。

讲自己走过的路,讲男人的长相,讲夫妻间的隔膜,讲一段英雄背后的孤寂,不加词藻,不拢虚情。

她没想打破黄飞鸿的神话,她只是在说:别把男人的名气,当作女人的归宿。

这话,很多人都该听听。

还没有内容